先日当ブログで

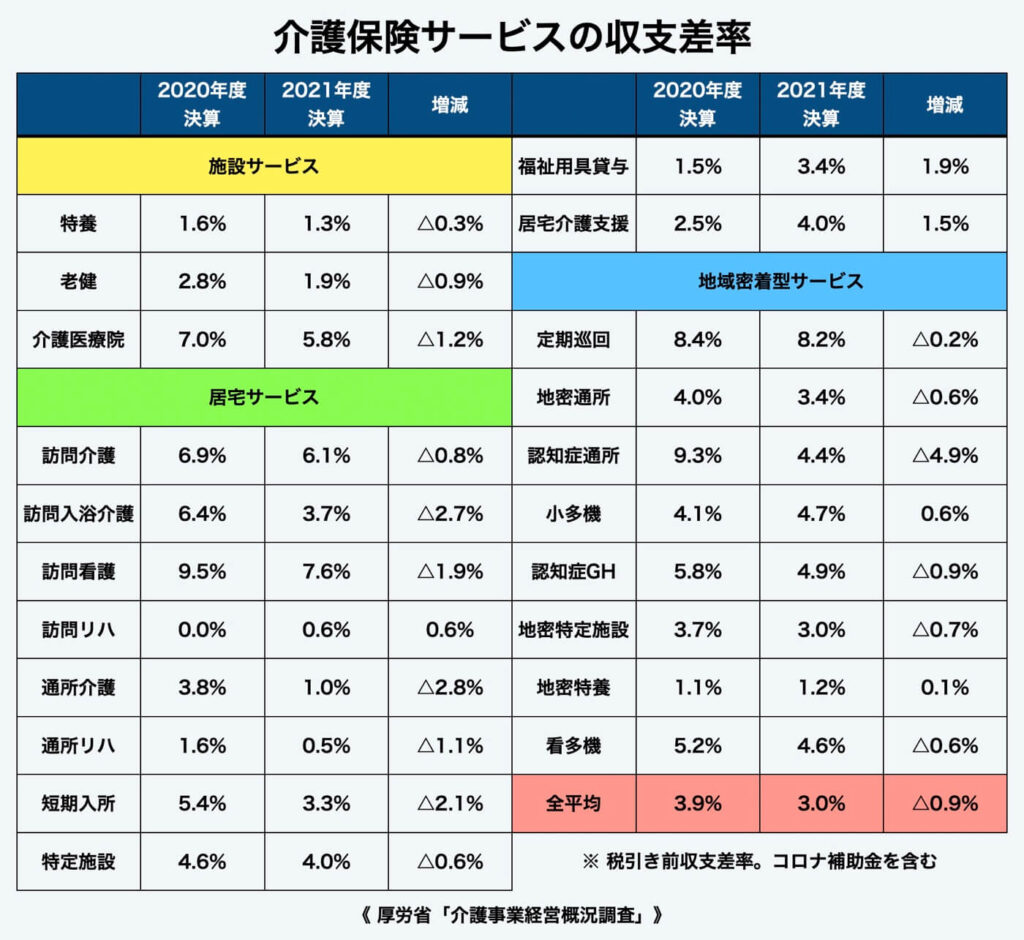

厚生労働省が公表した『介護施設・事業所の経営状況を把握する調査』で

通所系サービスと特別養護老人ホームの収支が、他の介護サービスと比較すると

非常に悪いことを取り上げた。

そして、その結果を受けて、「通所系サービスと特別養護老人ホームの介護報酬を

もっと引き上げたほうが良いのではないかとの声が業界内から上がっている」と

申し上げたが、もう一つその内容で取り上げられた話題に、「通所サービスは飽和

状態にある」というものがある。

つまり、「通所サービスの多くが赤字経営なのは、需要側であるご利用者より供給

側である事業者の数が多すぎる『供給過多』の状態にあるからだ」といいたいの

だろう。

確かに他の業界では、業界全体の収支が悪い場合には、『供給過多』を一つの要因

としてあげられることは珍しくない。

しかし昨今の通所サービスの経営状況を『供給過多』で片づけてしまうことには

大いに抵抗がある。

他の一般的な業界における“需要”の定義は、そうそう変わることはない。しかし

介護保険サービス事業における“需要”=ご利用者の定義は、制度が見直されるたび

にコロコロと変わる。特に通所介護事業と訪問介護事業は、運営しているこちらが

「何が正解なのかわからなくなる」ほど変化する。

サッカー用語でよく例えに出る、“ゴールポストの位置が変わる”状況にあるため、

どちらを向いて攻め込めばいいのかわからなくなり、攻めも守りも滅茶苦茶な状態

に陥ってしまう。

福祉系サービスは、医療系サービスほどの政治力はないので、制度の微調整を図る

必要に迫られるとどうしてもその標的にされてしまうことが避けられなかった。

ただし、この場でそんな恨み節を語りたいわけではない。

介護保険サービスの現場に身を置いていながらも、いつも疑問に思うことは、要援

護者(要支援者、要介護者)となった場合に、ケアマネジメントの中で位置づけ

られる支援内容が通所介護や訪問介護一辺倒だということである。

フレイル予防には、黙々と運動するより町内会の活動に参加する方がより効果が

大きいという報告もある通り、住み慣れた地域で馴染みの環境下に身を置くことの

方が健康的に生活することができる場合が沢山ある。にもかかわらず、そういった

支援内容がケアマネジメントに位置付けられることは稀で一般的ではないというの

が現状だ。

ようやく、「通所サービスは万能ではないし、他にとって代わるものが探せばたく

さんある」ことに気が付いた国が、あれこれと制度をこねくり回して何とか体裁を

整えようとしている過程が、『通所サービスの多くが赤字経営』という結果を招い

ているだけで、『通所サービスは飽和状態』という短絡的な話しではない。

しかし残念なことに、国民生活をあまり理解しているとは思えない官僚が、制度を

こねくり回しているので、本来の望む方向にはなかなかたどり着けずにいる。

地域の中には、ごく少人数のコミュニティーが無数にあり、その存在が国民の豊か

な生活の後ろ盾となっている。そういったコミュニティーの活動をチョットだけ

支えてくれればいいだけなのだが、どう支えればよいのかがわからないのだろう。