アーカイブ: ブログ

2024.4.26

当方の主な事業は、介護保険下における高齢者介護サービス事業である。

所謂公的社会保険サービスで、所属するスタッフも主に同事業に従事している。

しかし、当方が掲げる理念は「誰もが住みよいと感じることができるまちづくりに

寄与する」ことであり、その理念を達成するためには社会保険サービスの運営だけ

では十分とは言えない。

そもそも、私としては「公的サービスは既存の事業所や施設にお任せして、必要で

はあるが十分とは言えないインフォーマルサービスの発掘や創造、コーディネート

を事業として運営したい」と考えていた。

そのため、公的社会保険サービスを運営する場合にはこの地域に足りていない事業

を実施しようと考え、当時必要ではあるが不足していた”多機能系サービス”に力を

注いできた。

また同時に、インフォーマルサービスの発掘や創造、コーディネートを事業として

運営することにも注力している。

今日の当方の動きを見てみると、

地域交流スペースでは、地域の一般の方々を対象とした”健康体操教室”が開催され

のみくい処とっかりでは、近隣の高齢者クラブの昼食用弁当を提供している。

また、前回の当ブログでもご紹介した「インフォーマルサービスの発掘や創造、

コーディネート」を目的とした”大麻地域創造会議”を開催している。

こうした活動は、公的社会保険サービスと同等に重要なことだと考えている。

今後も地域の皆様と共に、誰もが住みよいと感じることができるまちづくりに邁進

したい。

2024.4.22

日本で最も人口の多い団塊の世代が後期高齢者といわれる75歳になり、総人口の

約5人に1人が75歳という『超少子高齢社会』を来年に控えて、

「誰にとっても住みやすいと感じることができる”まちづくり”をどのように考え

実践していけばよいのだろうか」と考え始めて30年が経過する。

しかし現状では、地域で暮らす小さな子供から高齢者まで、誰もが住みやすいと

感じることができるにはあまりにも人材も経済も足りていない。

こうした状況を”無いものねだり”で嘆いていてばかりいるのではなく、「地域の皆

で知恵を出し合いながら、出来ることから始めていこう」との思いで立ち上げたの

が、『大麻地域創造会議』である。

同会議は、自治会長や民生委員といった地域の代表者、商店街の店舗の店主、地域

のボランティア活動団体、介護や福祉サービス事業者、地元の大学の教員、行政の

高齢者や障がい部門の担当者などにお声掛けをして、2016年(平成28年)

から毎月1回開催して、様々な活動を実践していた。

しかし残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって、同会議は3年間

休眠状態となっていた。

昨今、ようやく同感染症がある程度コントロール可能な状況になり、平常に近づい

てきたことを受けて、『大麻地域創造会議』の再出発を図る準備が整った。

そして、今週同会議を開催する運びとなった。

会議では、出席者の皆さんから有意義な意見交換が行われた。

今後も当ブログで、この会議で話し合われた内容や活動についてご案内していき

たいと考えている。

2024.4.18

前回の続き

ストレス社会にあって、同じ社会環境の調整であっても、ストレスを取り除く方に

のみ偏るのではなく、個人の耐性強化に必要な調整にもっと力点を置いた方が良い

と申し上げたが、具体的にどのように調整していけばよいのだろうか。

まず、ストレスの根源は「本人と環境の間に生じる誤差」と置き換えることができ

るのではないかと思う。そしてその誤差が大きくなるほど増えるほどにストレスが

増していくのではないだろうか。

前回は、誤差が生じている環境そのものを変えることでストレスを軽減する治療が

あることを述べたが、日常生活の中には変えることが難しい環境や変えることで

新たなストレスを生み出す要因となる環境もある。

そこで、本人が環境との誤差を埋めるべく歩み寄り、問題を徐々に整えてストレス

を受け入れる手助けをする治療もまた有効と考えられている。

例えば、家庭や学校、職場において、自分が理想とする生活像があったとして、

その理想通りに事が進まないことがストレスと感じている場合に、学校や職場から

一定の距離を取って心を静めることも時として重要ではあるが、それと同時に理想

とする生活像そのものを見直すというアプローチもあってよいのではなかろうか。

そういったアプローチを手助けすることに力点を置くことで、柔軟な思考性を育み

ながら、ストレスを軽減することができるばかりか、ストレスへの耐性を強化する

ことが可能になるのではないかと思う。

また、ストレスの原因となる環境には、個人に帰する因子、そして個人では抗うこ

とができない(難しい)因子が多く含まれている。

例えば、”加齢”はストレスを生み出す因子になりやすい。「若いころは、当たり前の

ようにできていたことが出来なくなってきた」とか「家庭や社会に貢献する動きを

取ることが出来なくなってきた」といった状況はストレスとなりやすいが、加齢を

止めることは不可能だろう。

そうした人を前にした時に、「適度に運動、適切な食事や睡眠を摂りましょう」と

アンチエイジングな取り組みを勧めることはあっても、「加齢を受け入れつつ、衰え

つつある中で今できることを確実に行えるようにしよう」と提案する人はいない。

この様な場合も、理想とする生活像そのものを見直すというアプローチによって、

柔軟な思考性を育みながら、ストレスを軽減するだけではなく、ストレスへの耐性

を強化することが可能になるのではないかと思う。

あくまでも私見ではあるが、ストレス社会を上手に生き抜くには、誤差を生み出す

環境を遠くに置くばかりではなく、環境との誤差を縮めるトレーニングを積み重ね

ることが重要で、その結果として柔軟性のある思考やストレスへの耐性が備わるの

ではないかと思う。

2024.4.17

これまで生きてきて、ストレスだらけの世の中にあって、世の流れに沿って生活を

続けることは非常に難しいとつくづく思う。

中には、生活の中で生じる日常的なストレスにうまく対処することができず、

結果として抑うつや不安感などの精神症状が現れ社会生活に支障をきたす適応障害

を発症する方もいたりする。

新年度となり新生活がスタートしたのちに起こりやすい所謂”5月病”もその一種と

言われている。

ストレス耐性の低い方や関連する他の疾患をお持ちの方は、こうした症状を発症し

やすいが、そうではない方にもはっきり言えばだれにでも起こりうる症状である。

そのような症状を発症した方への適切なアプローチとして、「原因となるストレスを

解消(軽減)する」ことが挙げられる。

そのためには、一時的に休学や休職してストレス環境から一定の距離を置くなど

社会環境を調整することが有効とされている。

そして、こうした調整を実現するうえで周囲の協力や理解が不可欠である。

と、ここまではよく聞く話しで、実際に家庭や学校、企業でも取組が行われている

ことであり、国の政策や提言でも同様のことが盛り込まれることが多くある。

しかし、個人的にはストレスへの対処法が「社会環境を調整」一辺倒になっている

ことが大いに気になる。

この一辺倒の状況が、「家庭が悪い、学校が悪い、会社が悪い」と一方的に社会環境

のみに責任を押し付ける風潮が強くなる傾向にあるように思う。

歩みを進めなければならない状況にあって、ストレスに耐えきれなくなった場合に

は、一度歩みを止めて休むことは非常に重要である。しかし、それと同時にどれほ

ど道路を整地しても、良質な靴を揃えても歩みを進める練習を完全に辞めてしまえ

ば、再び歩みだすことが非常に難しくなってしまう。

この両方の歯車を上手に動かさなければ、「どちらかが悪い」と無意味な責任のなす

りつけ合いが繰り広げられ、何の建設性も生まれない。

そもそも、適応障害の一般的治療法は、社会環境調整と並行して「個人のストレス

対処能力向上」が重要とされている。

どれだけ環境を整備したとしても、完全にストレスフリーな生活を過ごすことは

困難を極める。そのため、個人がある程度の耐久性を備えることで困難な状況を

乗り越えることができるという考え方である。

ただ、こうした論調で話をすると一部誤解をされる方がいらっしゃるので、あえて

申し添えておくと、私は「個人を甘やかすな」とか「社会環境のせいにするな」と

言いたいわけではない。

同じ社会環境の調整であっても、ストレスを取り除く方にのみ偏るのではなく、

個人の耐性強化に必要な調整にもっと力点を置いた方が良いといいたい。

では具体的にどのように調整していけばよいのだろうか。

ちょっと話が長くなってきたので、続きは次回に持ち越すこととしよう。

2024.4.16

当方の理念は「住みやすいまちづくりに貢献する」ことであり、その考えを達成

するために各事業を実践している。

そして、その理念は昨年オープンした『のみくい処とっかり』においても同様の

考え方を持っている。

昨年のオープン以降、地域の皆様に役立てるお店を目指して営業しているところで

あるが、半年ほど前あたりから地域の会合等にお弁当やオードブルを提供してほし

いとの要望を頂く機会が増えてきた。

今日は、地元の高齢者クラブの方から「会合の後の食事会のためのお弁当を準備し

てほしい」とのご依頼を頂いた。

心を込めて38食分のお弁当を準備してお届けさせていただいた。

睦会の皆さん、

お声掛けいただきましてありがとうございました。

美味しくいただけますように!

2024.4.15

先日、外国籍で国内企業への就職活動をされている方と企業をつなぐ活動をされて

いる個人名を名乗る方からFAXを頂戴した。

FAXの文面は非常に熱心に書かれていたが、詳細が全く分からなかったので記載

されていた電話番号に電話して詳細を確認することとした。

すると、先方はいきなり自社名を名乗り始めた。

この時点で不信感を抱いていたが、会話を進める中で「なぜ初めから会社名を名乗

らずに個人名で連絡をしてきたのか」と問うといきなり電話が切れた。

その後折り返しの連絡もなかったところから先方が会話を遮断するために意図的に

電話を切ったと推察される。

この一連のやり取りに法に反する行為はなかったが、真っ当な会社としての振る舞

いとはとても思えない状況にあった。

この様な会社と取引したいと考える企業が果たしているのだろうか。

うがった見方をすると、この会社が行っている活動は本当に真っ当なのかと勘繰

ってしまう。

恐らくは、国内企業へ就職したいと考えている外国籍の方は純粋な気持ちで就職

活動を行っていることだろう。

しかし、このような会社が仲介に入るようではその方も浮かばれないし、せっかく

好意的に国内企業への就職を目指していても嫌気がさしてしまうかもしれない。

人材紹介や派遣を取り仕切る企業にまともな会社はないのだろうか。

こんなことでは、人材不足が社会問題となっている我が国の将来はお先真っ暗だ。

2024.4.11

春だ!雪解けだ!タイヤ交換だ!

この1週間でガラッと気候が変わった。

2週間ほど前まではまだまだ寒い日が続いていたが、すっかり春の訪れとなった。

主要道路だけではなく、脇道にもほとんど雪はなく、日陰に少し残っている程度と

なった。

というわけで、この時期恒例の社用車タイヤ交換を一斉に行った。

当方が所有する社用車30台×4本の計120本のタイヤ交換を行った。

当方では、タイヤ交換は外注することなく、スタッフだけですべて行っている。

そんなわけで、手の空いたスタッフ総出で一気にやっつけることにしている。

今回も皆さんお疲れさまでした。

2024.4.1

今日から新年度が始まる。

各種報道などでも取り上げられている通り、各地で入社式が執り行われており、

新たな門出となる日である。

当方にも本日より勤務開始となる者や部署異動により新たな挑戦を行う者もいる。

皆さんのこれからの活躍にエールを送りたい。

ここ数年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあって、入社式を行わない

会社やそもそも新入社員の雇用を自粛している会社が多くあったため、ようやく

元の状況に近づいてきたと言える。

それにしても、終身雇用や年功序列が廃止されていく傾向がある中で、少子化と

相まって、ここ最近の新入社員に係る期待は並々ならぬものがあるように感じる。

新入社員が山のようにいた頃は、新入同士の競争はあっても、既存の社員との競争

はほとんどなかったように思う。しかし今は、前述の通りの状況にあるため、新人

かどうかではなく戦力かどうかが求められてくる。

こうした状況を「チャンス」と捉える新人もいれば、「プレッシャー」に押しつぶ

されそうになる新人もいるのではないだろうか。

そう考えると、終身雇用や年功序列は定年間近の年配者に有益な考え方と捉えられ

がちだが、実は新人にとってもやさしい考え方でもあるかもしれない。

どれだけきれいごとを並べたとしても、この世は強者と弱者、勝者と敗者がはっき

りと出やすい世の中になってきているように思えてならない。それはそれでよいの

かもしれないが、それと同時に強者は弱者をいたわることや敗者が復活できること

も考えられる世の中であってほしい。

そうすることで人は成長し続けることができるのではないだろうか。

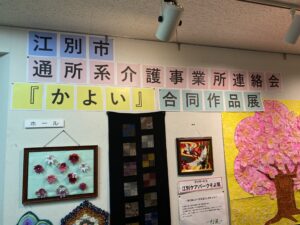

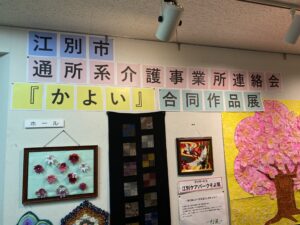

2024.3.27

介護保険サービスにおける通所系サービスでは、ご利用者とスタッフの共同で展示

を目的とした創作を行うことが頻繁にある。

江別市内で事業を運営する通所系サービスで組織されている『江別市通所系事業所

連絡会(かよい)』では、「せっかく心を込めて作成した展示品を自事業所でのみ

展示するのではなく、広く一般の方々にも知ってもらいたい。そして作品を通じて

事業所の取組の理解を深めたい。」との趣旨で公民館をお借りして『合同作品展』

を毎年開催している。

当方が運営する複数の事業所も同作品展に出展しており、今年は3事業所が作品を

展示させていただくことになった。

そして、「せっかく展示していただいているのだから、みんなで見に行こう!」と

いうことで、ご利用者と一緒に作品展にお邪魔してきた。

そこに飾られていた展示作品は、趣向を凝らした作品や色鮮やかな作品など目を

見張るものばかりであった。

ただ、そこは”身内びいき”をいかんなく発揮して、「やっぱり自分のところの作品

が一番いいなぁ」などとつぶやきながら、作品展を楽しむことができた。

是非、来年も出展したいし見に行きたい。

担当役員の皆さん、ありがとうございました。

2024.3.14

次期介護報酬改定において、

世の中の当然の流れとして『(労働)生産性向上』の言葉が散りばめられている。

ご存知の方も多いこととは思うが「労働生産性とは労働者1人当たりまたは1時間

当たりに生産できる成果を数値化したもの。」である。

介護保険サービス事業は、一人の労働者が、大量の製品を生産することができた

り、在庫を抱えることができる製造業や不動産業とは違って、人手がかかるし在庫

を抱えることが難しい(不可能)なため、生産性が低い業種と言われている。

そんな業界にあって、さらに生産性を低下させている『悪しき慣習』が、ごく当た

り前のこととして取り扱われていることに大いに疑問を抱いている。

それは、「お試し(デモ)利用」である。

お試し(デモ)利用は、要援護のニーズは明確にあるものの、そのサービスや商品

あるいは事業所を利用するかどうかを決めかねている場合などによく用いられる。

そしてそのサービスや商品の提供は、保険適応をしない完全無償が一般的となって

いる。

このお試し(デモ)利用は、「サービスについて不安を持っている、あるいはよく

分からないという利用者に対し、実際に体験する機会を持っていただくという意義

がある」と最もらしい理由をつけて肯定され続けている。

一消費者でもある私も、「初回無料」とか「初回月半額」といったキャンペーンを

打って出る商品やサービスがあることは承知している。しかし、営利企業にあって

価格を自ら設定することができる商品やサービスについては、無料とか半額を取り

戻すことができるように本体価格を設定しているにすぎない営利戦略である。

一方で介護保険サービス事業は、介護報酬を自ら設定することはできないばかりか

無償のお試し(デモ)利用を含めた報酬単位の設定にはなっていない、文字通りの

ただ働きである。

それから、無償のお試し(デモ)利用であっても、介護保険を適応させて通常通り

に利用している方と全く同じサービスや商品を提供するため、当然のことながら

介護サービス事業所のスタッフは、介護保険を適応させて通常通りに利用している

方と全く同じサービスや商品を同じような対応で提供することになる。

あえて言えば、介護保険の適応としないため、より気を使わなければならないこと

を完全無償で生産性を引き下げてまで、人材が足りていないと叫んでいる状況下で

行わなければならないのである。

さらに言えば、介護保険法では禁じられている「不当な割引」に該当しない理由も

無償のお試し(デモ)利用を経ずに介護保険を適応させて通常通りに利用している

方との公平性が担保されている理由もどれだけ屁理屈をこねても見えてこない。

無償のお試し(デモ)利用を多投する地域包括支援センター職員やケアマネジャー

の中には、「私は不安を持っているご利用者のよき理解者」と自画自賛していたり

「お試し(デモ)利用の対応ができない事業所はサービスの質が低い」といい半ば

強制的にお試し(デモ)利用の対応をごり押ししてくる人がいたりする。

極端な人は、同一のサービスや商品に対して、5か所(品目)以上のお試し

(デモ)利用を繰り返したりする。そこまでいくと、ご利用者に決断力(判断力)

が欠けているのではなく、援助者側の提案力が著しく欠けていると言わざるを得な

く、振り回されるご利用者もたまったものではない。

「ご利用者の持っている不安を解消や軽減するための提案力やアセスメント力が

欠けていて、結果としてサービスや商品、事業所を選定することができず、その

しわ寄せをサービス提供事業所に背負わせている」現象をお試し(デモ)利用と

呼ぶのではないかとさえ思える。

こうした現象が介護業界の生産性の低下を生み出していると強く訴えたい。